FL Studio ピアノロールの使い方 その2

FL Studioに戻る。

概要

ピアノロールの編集については、前のページで説明しました。

ピアノロールのウィンドウの左上の三角マークからアクセスできる各種コマンドについて以下に説明していきます。

File

| File | スコアを開く(O) | |||

| スコアをブラウザで閲覧(B) | ||||

| スコアを保存...(S) | ||||

| MIDIファイル-読み込む...(I) | CtrL+M | |||

| MIDIファイル-保存...(E) | Shift+Ctrl+M | |||

| クリップボードから貼り付け-MIDI...(P) | Shift+Ctrl+V | |||

| MIDIクリップボードにコピーする...(C) | ||||

| スコアを譜面で書き出す...(E) |

スコアファイルとMIDIファイルの扱いに関するメニューに分かれていて、あとは、MIDI形式でクリップボードから貼り付けする機能と、スコアをPDFに出力する機能があります。

スコアとMIDIの違いは、スコアはFL Studio独自の形式で、MIDI標準ではサポートしていないようなピアノロールの情報まで対応しているのがスコア(*.fsc)ファイルです。MIDI形式のファイル(*.mid)は他のDAWファイルのピアノロールに読み込ませたい場合なんかに仲介してもらう形式になります。

MIDI形式でクリップボードから貼り付けする機能のクリップボードから貼り付け-MIDI...(P)Shift+Ctrl+Vは、他のDAWやMIDIアプリからのコピペをするときに使えることがあります。

スコアをPDFに出力する機能のスコアを譜面で書き出す...(E)は、FL Studioを起動するときに、管理者として実行を選択していれば使える機能です。起動アイコンを右クリックしたときに表示されるメニューに管理者として実行というのがあります。あるいは、毎回右クリックをするのが面倒な人は、FL Studioの起動アイコンを右クリックして表示されるメニューから[プロパティ]-[互換性]タブから[管理者としてこのプログラムを実行する]のチェックにレ点を入れておけば、普通に起動するときでも管理者として実行するけどよいですか?みたいな画面が毎回表示されるようになります。

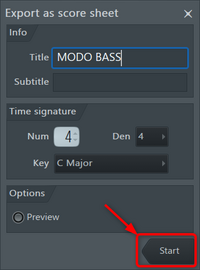

実行するとファイル名を決めるダイアログが表示された後、以下のウィンドウが表示されます。

楽譜のタイトルとサブタイトルと拍子(Denominatorが分母なのでDenの方が基準の拍子数で、左が、分子で分母の幾つ分が1小節なののかを定義します。)を選択して、キーを選択します。C Majorは#bが無いもので、G Majorは#1つ、D Majorは#2つ、A Majorは#3つ、E Majorは#4つ、B Majorは#5つ、F# Majorは#6つ、C# Majorは#7つ、G# Majorは#8つ、D# Majorは#9つ、A# Majorは#が10個、F Majorは#11個という12種類の#記号のついた楽譜に、A Minorは#bが無いものでD Minorがb1つ、G Minorがb2つ、C Minorがb3つ、F Minorがb4つ、Bb Minorはbが5つ、Eb Minorはbが6つ、Ab Minorはbが7つ、Db Minorはbが8つ、Gb Minorはbが9つ、B Minorがb10個、E Minorがb11個という12種類のb記号のついた楽譜になります。5度ずつ上げると、#が増えていき、5度づつ下げていくと、bが増えていくという計算です。C Major=A Minorで基準になると覚えておけば、ちょっと考えれば24種類についてどうなるか思い出せます。プロはね、もう聞いただけでピーンって来ちゃうらしいですよ。あ~それね。#何個だわってね。

あとはStartボタンを押すだけです。Previewを選択してなくても、出力後、生成したPDFが起動して表示されます。

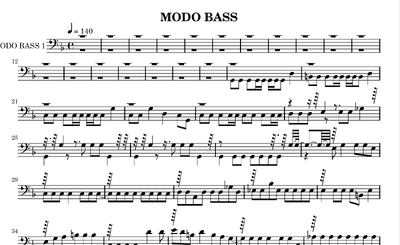

ただMODO BASSのようなものを動かすために描いたピアノロールでは、以下のようになり、使い物になりません。かなり苦労して調整するとそれなりの見た目の楽譜が得られますが、そこまでやってもタブは表示できないし、バンドスコアを生成することもできません。VexFlowを勉強するといいかもね。FLのスコア生成はものすごいプログラミング行数だと思いますが、気休めとか、おまけとか、簡易楽譜とか、その程度の使い道だと思うと良いです。

Edit

編集の部分は、前のページで説明しましたが、ショートカットを使う感じで説明しました。こちらのメニューのコマンドを使っても同じように操作が出来ます。

| Edit | 切り取り(T) | Ctrl+X | ||

| コピー(C) | Ctrl+C | |||

| 貼り付け(P) | Ctrl+V | |||

| 複製(U) | Ctrl+B | |||

| 削除(D) | Del | |||

| 左へ移動 | Shift+→ | |||

| 右へ移動 | Shift+← | |||

| 左へ移動(精細) | Shift+Ctrl+→ | |||

| 右へ移動(精細) | Shift+Ctrl+← | |||

| 上に移動(半音) | Shift+↑ | |||

| 下に移動(半音) | Shift+↓ | |||

| 上に移動(1オクターブ) | Ctrl+↑ | |||

| 下に移動(1オクターブ) | Ctrl+↓ | |||

| 長さの廃棄(スナップ設定の長さに全て揃える) | Shifit+D | |||

| [ ]左からのノートリサイズを許可 | Ctrl+Alt+Home | |||

| [ ]マウスホイールでノートをナッジする | ||||

| 色の変更 | Alt+C | |||

| Mute | Alt+M | |||

| Mute解除 | Shift+Alt+M | |||

| スペースを挿入 | Ctrl+Ins | |||

| スライス&スペース挿入 | Ctrl+Alt+Ins | |||

| スペース削除 | Ctrl+Del | |||

| トリム選択 | ||||

| 現在のコントローラ値を挿入 | Ctrl+I | |||

| オートメーションクリップに変える... |

Tool

たくさん機能があります。入力支援関連の機能です。ひとつづつ説明していきましょう。

| Tool | Built-in | |||

| リフマシーン... | Alt+E | |||

| コード進行を生成... | Alt+P | |||

| クイックレガート | Ctrl+L | |||

| アーティキュレート... | Alt+L | |||

| クイッククォンタイズ | Ctrl+Q | |||

| クイッククォンタイズ-頭を揃える | Shift+Q | |||

| クォンタイズ... | Alt+Q | |||

| クイックチョップ | Ctrl+U | |||

| チョップ... | Alt+U | |||

| グルー-ノートを接着結合 | Ctrl+G | |||

| アルペジオ奏法... | Alt+A | |||

| ストラム奏法... | Alt+S | |||

| フラム-ノートの頭に短ノート付与... | Alt+F | |||

| クローマシン... | Alt+W | |||

| リミット/制限... | Alt+K | |||

| フリップ... | Alt+Y | |||

| ランダマイズ... | Alt+R | |||

| スケールレベル... | Alt+X | |||

| LFO... | Alt+O | |||

| スクリプト | ||||

| 前回のスクリプトを再実行 | Ctrl+Alt+Y | |||

| Arpeggiator | ||||

| Euclidean | ||||

| Humanize | ||||

| Note repeater sprinkler | ||||

| Select by velocity and more |

■リフマシーン

FL Studio ピアノロールの使い方 リフマシーン ※記事のサイズが大きいので別記事に詳細を記述しました。

■コード進行を生成

FL Studio ピアノロールの使い方 コード進行を生成 ※記事のサイズが大きいので別記事に詳細を記述しました。

スタンプ

| スタンプ | [レ]1つだけ | |||

| (none) | Shift+N | |||

| 自動コード | ||||

| Melodic-Chords | ||||

| Advanced | 6 | |||

| 6add9 | ||||

| 6sus4 | ||||

| 7 | ||||

| 7#5 | ||||

| 7#5b9 | ||||

| 7#9 | ||||

| 7#11 | ||||

| 7add11 | ||||

| 7add13 | ||||

| 7b5 | ||||

| 7b5b9 | ||||

| 7sus4 | ||||

| 9 | ||||

| 9#5 | ||||

| 9#11 | ||||

| 9b5 | ||||

| 9b13 | ||||

| 9sus4 | ||||

| 11 | ||||

| 11b9 | ||||

| 13 | ||||

| 13#9 | ||||

| 13b5b9 | ||||

| 13b9 | ||||

| add9 | ||||

| aug | ||||

| augsus4 | ||||

| m6 | ||||

| m6add9 | ||||

| m7 | ||||

| m7add11 | ||||

| m7add13 | ||||

| m7b5 | ||||

| m7b9 | ||||

| m9 | ||||

| m9b5 | ||||

| m9-Maj7 | ||||

| m11 | ||||

| m13 | ||||

| madd9 | ||||

| Maj7 | ||||

| Maj7#5 | ||||

| Maj7#11 | ||||

| Maj7add13 | ||||

| Maj7b5 | ||||

| Maj9 | ||||

| Maj9#5 | ||||

| Maj9#11 | ||||

| Maj9sus4 | ||||

| Maj11 | ||||

| Maj13 | ||||

| Majb5 | ||||

| Major | ||||

| mb5 | ||||

| minor | ||||

| m-Maj7 | ||||

| m-Maj7add11 | ||||

| m-Maj7add13 | ||||

| m-Maj11 | ||||

| m-Maj13 | ||||

| sus2 | ||||

| sus4 | ||||

| tri | ||||

| Augmented | ||||

| Diminished | ||||

| Fifth | ||||

| Fifth 9th | ||||

| Fifth Octave | ||||

| Major | ||||

| Major 7th | ||||

| Minor | ||||

| Minor 7th | ||||

| Minor 9th | ||||

| Octave | ||||

| Suspended 2 | ||||

| Suspended 4 | ||||

| Melodic-scales | ||||

| Major (Ionian) | ||||

| Major Bebop | ||||

| Major Bulgarian | ||||

| Major Hexatonic | ||||

| Major Pentatonic | ||||

| Major Persian | ||||

| Major Polymode | ||||

| Minor Hungarian | ||||

| Minor Melodic | ||||

| Minor Natural (Aeolian) | ||||

| Minor Neapolitan | ||||

| Minor Pentatonic | ||||

| Minor Polymode | ||||

| Minor Romanian | ||||

| Other Arabic | ||||

| Other Bebop Dominant | ||||

| Other Blues | ||||

| Other Blues Nonatonic | ||||

| Other Diminished | ||||

| Other Dorian | ||||

| Other Eastern | ||||

| Other Egyptian | ||||

| Other Enigmatic | ||||

| Other Hirajoshi | ||||

| Other Iwato | ||||

| Other Japanese Insen | ||||

| Other Locrian | ||||

| Other Locrian Super | ||||

| Other Lydian | ||||

| Other Mixolydian | ||||

| Other Neapolitan | ||||

| Other Phrygian | ||||

| Other Phrygian Dominant | ||||

| Other Piongio | ||||

| Other Prometheus | ||||

| Other While Tone | ||||

| Percussion | ||||

| Fill each 1 steps | ||||

| Fill each 2 steps | ||||

| Fill each 3 steps | ||||

| Fill each 4 steps | ||||

| Fill each 8 steps | ||||

| Flam fast | ||||

| Flam med | ||||

| Flam slow | ||||

| Roll fast dynamic | ||||

| Roll fast relative | ||||

| Roll med dynamic | ||||

| Roll med relative | ||||

| Roll slow dynamic | ||||

| Roll slow relative | ||||

| Special | ||||

| Slide up |

View

| View | グリッド | |||

| 背景色の変更...(G) | ||||

| グリッドの濃淡 | ( )低い | |||

| ( )中 | ||||

| ( )高い | ||||

| [ ]グリッドを反転(I) | ||||

| 時間区分(T) | ( )none | |||

| ( )beats | ||||

| ( )bars | ||||

| ( )4bars | ||||

| ( )Markers | ||||

| コンテンツ | ||||

| [ ]ラベルを画面に表示する(K) | ||||

| [ ]影をつける | ||||

| [ ]ノートの角を丸くする | ||||

| ノートの色 | パレット | |||

| パレットで編集... | ||||

| プリセットを名前を付けて保存... | ||||

| プリセット一覧を表示... | ||||

| プリセット | ||||

| Default (factory) | ||||

| High contrast (factory) | ||||

| Auto saved | ||||

| 時間 | ||||

| [ ]横スクロールバークリックを横移動化 | ||||

| [ ]正確なタイムライン(P) | ||||

| 横スクロールバーにプレビュー表示 | [ ]有効(E) | |||

| [ ]縦幅を拡張(D) | ||||

| [ ]タイムマーカー表示(S) | ||||

| ヘルパー | ||||

| [ ]ノートグリッドの強調表示(N) | Alt+B | |||

| スケールの強調表示(S) | ルートノート | |||

| C | ||||

| C# | ||||

| D | ||||

| D# | ||||

| E | ||||

| F | ||||

| F# | ||||

| G | ||||

| G# | ||||

| A | ||||

| A# | ||||

| B | ||||

| スケール | ||||

| [ ]Snap PR notes to scale | ||||

| 受信MIDIをスナップ | snap all device | |||

| typing to piano keyboard | ||||

| ( )Default | ||||

| ( )Black notes | ||||

| ( )自動 | ||||

| ( )Major (Ionian) | ||||

| ( )Major Bebop | ||||

| ( )Major Bulgarian | ||||

| ( )Major Hexatonic | ||||

| ( )Major Pentatonic | ||||

| ( )Major Persian | ||||

| ( )Major Polymode | ||||

| ( )Minor Hungarian | ||||

| ( )Minor Melodic | ||||

| ( )Minor Natural (Aeolian) | ||||

| ( )Minor Neapolitan | ||||

| ( )Minor Pentatonic | ||||

| ( )Minor Polymode | ||||

| ( )Minor Romanian | ||||

| ( )Other Arabic | ||||

| ( )Other Bebop Dominant | ||||

| ( )Other Blues | ||||

| ( )Other Blues Nonatonic | ||||

| ( )Other Diminished | ||||

| ( )Other Dorian | ||||

| ( )Other Eastern | ||||

| ( )Other Egyptian | ||||

| ( )Other Enigmatic | ||||

| ( )Other Hirajoshi | ||||

| ( )Other Iwato | ||||

| ( )Other Japanese Insen | ||||

| ( )Other Locrian | ||||

| ( )Other Locrian Super | ||||

| ( )Other Lydian | ||||

| ( )Other Mixolydian | ||||

| ( )Other Neapolitan | ||||

| ( )Other Phrygian | ||||

| ( )Other Phrygian Dominant | ||||

| ( )Other Piongio | ||||

| ( )Other Prometheus | ||||

| ( )Other While Tone | ||||

| [ ]ノートコントロールに長さのガイド表示(L) | ||||

| [ ]ゴースト チャネル(G) | Alt+V | |||

| [ ]ゴーストノートも編集可能 | Ctrl+Alt+V | |||

| [ ]背景に波形を表示 | Alt+N | |||

| ピアノロール | ||||

| 鍵盤のスタイル | ( )Clasic | |||

| ( )モダン | ||||

| ( )フラット | ||||

| ( )ダーク | ||||

| ( )list | ||||

| キーラベル | ( )none | |||

| ( )すべてのノート(A) | ||||

| ( )ルートノート | ||||

| ハイライトノート(H) | ||||

| [ ]ホワイトノート | ||||

| [ ]パネルの位置変更(P) | ||||

| フリップセパレータ | Shift+Enter | |||

| 背景画像を削除する |

選択

| 選択(S) | 選択解除(D) | Ctrl+D | ||

| 全て選択(A) | Ctrl+A | |||

| ランダムに1つを選択(R) | Shift+R | |||

| 更にランダムで選択(R) | Shift+M | |||

| カラーで選択(C) | Shift+C | |||

| 奇数を選択(O) | Shift+O | |||

| ミュートを選択(M) | ||||

| 重なっているノートを選択 | ||||

| 重ね合わさっているノートを選択 | ||||

| 反転選択(I) | Shift+I | |||

| 選択前後の時間を選択(T) | Ctrl+Enter | |||

| 前の時間を選択(P) | Ctrl+← | |||

| 次の時間を選択(N) | Ctrl+→ | |||

| [ ]マジック投げ縄 |

グループ

| グループ(G) | グループ(G) | Shift+G | ||

| グループ化解除(U) | Alt+G |

ズーム

| ズーム(Z) | ズームイン | PgUp | ||

| ズームアウト | PgDn | |||

| クイックズーム1 | Shift+1 | |||

| クイックズーム2 | Shift+2 | |||

| クイックズーム3 | Shift+3 | |||

| 遠くまでズームアウト | Shift+4 | |||

| 選択部分をズーム | Shift+5 | |||

| ステップシーケンサーモードのズーム | Shift+6 |

タイムマーカー

| タイムマーカー(M) | 追加...(A) | Alt+T | ||

| 自動追加(O) | Ctrl+T | |||

| 2つ追加する...(T) | ||||

| 1つごとに追加(E) | Bar-全音符 | |||

| 2Bar | ||||

| 4Bar | ||||

| 8Bar | ||||

| 拍子変更を追加... | Shift+Alt+T | |||

| キーマーカー追加 | ルートノート | |||

| C | ||||

| C# | ||||

| D | ||||

| D# | ||||

| E | ||||

| F | ||||

| F# | ||||

| G | ||||

| G# | ||||

| A | ||||

| A# | ||||

| B | ||||

| スケール | ||||

| Default | ||||

| Black notes | ||||

| Major (Ionian) | ||||

| Major Bebop | ||||

| Major Bulgarian | ||||

| Major Hexatonic | ||||

| Major Pentatonic | ||||

| Major Persian | ||||

| Major Polymode | ||||

| Minor Hungarian | ||||

| Minor Melodic | ||||

| Minor Natural (Aeolian) | ||||

| Minor Neapolitan | ||||

| Minor Pentatonic | ||||

| Minor Polymode | ||||

| Minor Romanian | ||||

| Other Arabic | ||||

| Other Bebop Dominant | ||||

| Other Blues | ||||

| Other Blues Nonatonic | ||||

| Other Diminished | ||||

| Other Dorian | ||||

| Other Eastern | ||||

| Other Egyptian | ||||

| Other Enigmatic | ||||

| Other Hirajoshi | ||||

| Other Iwato | ||||

| Other Japanese Insen | ||||

| Other Locrian | ||||

| Other Locrian Super | ||||

| Other Lydian | ||||

| Other Mixolydian | ||||

| Other Neapolitan | ||||

| Other Phrygian | ||||

| Other Phrygian Dominant | ||||

| Other Piongio | ||||

| Other Prometheus | ||||

| Other While Tone | ||||

| 削除 |

ターゲットコントロール

| ターゲットコントロール | Note Properties | |||

| Note pan | ||||

| Note velocity | ||||

| Note release | ||||

| Aftertouch | ||||

| Unsupported parameter 2 | ||||

| Note fine pitch | ||||

| Note repeat | ||||

| Channel controls | ||||

| Channel panning | ||||

| Channel volume | ||||

| Channel pitch |

その他

| [ ]自動スムージング | ||||

| [ ]再生中のノートをプレビュー(P) | ||||

| 中央(C) | Shift+O | |||

| [ ]デタッチ(常に最前面/FL外にウィンドウを出せる)(D) |

FL Studioに戻る。