FL Studio 楽曲コピー作業におけるプロジェクトのテンポ調整

FL Studioに戻る。

コピー作品No.001_ハルカミライ_ライダース_制作記録に戻る。

概要

既に存在する楽曲と同じものを演奏して遊ぶときに楽曲の音源をプロジェクトに読み込むと思いますが、長い音源から、テンポを解析して、MIDIのノートを配置しやすいように、テンポを取り込んだ楽曲を聴きながら録音できる程度までに設定する作業について説明します。テンポが一定の楽曲なら、BPMを設定するだけで終わりです。

ですが、今回はそういうテンポが一定ではない楽曲の扱い方について説明します。ここでは、管理人がYoutubeにアップロードした第1号の楽曲、ハルカミライのライダースという楽曲を元に説明したいと思います。

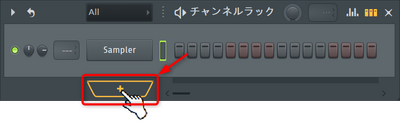

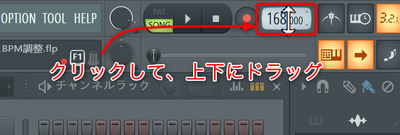

まず、楽曲を読み込む必要があるので、チャンネルラックからAudioClipを追加します。

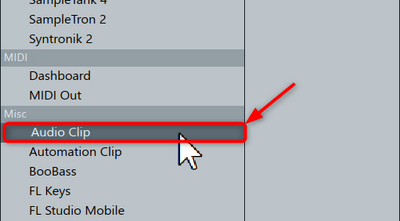

AudioClipチャンネルウィンドウで、音源ファイルを読み込み、モードをReSampleであることを確認して、ミキサーへ送るトラック番号を設定しましょう。ここではトラック番号を1としました。

大分、基本的なことまで説明しながら進むので、ある程度知っている人には退屈な記事ですが、我慢していただければと思います。

モードには大きく分けて3つの動作があります。

- リサンプル(ReSample)

- ストレッチ(Stretch)

- Auto

ここでモードをリサンプル(ReSample)にしましたが、これにはこんな意味があります。言葉でうまく伝わるか不安ですが、おそれずに言うと、AudioClipをプレイリストに配置したときのテンポから変化しても、AudioClipの時間的概念は、DAWのいかなるテンポ設定にも関わらず、元のAudioファイルの時間で再生されます。プレイリストに配置したクリップは尻きりにするためのサイズ変更ができますが、テンポが速くなったり遅くなったりすることにあわせてAudioの横幅長さが自動で変化します。テンポが速くなるとクリップのサイズは横に大きくなり、遅くなると横に小さくなります。テンポが変わってもAudioの元の長さを維持しようとする為の動作です。テンポが速くなると一拍にかかる時間は短くなり、一拍ではAudioの短い時間しか再生されなくなる為、まだ再生されていない部分が多くなる為、クリップの横幅サイズは長くなるように動作します。テンポ変化の累積によって追従しながら再生されるのでクリップの最初から再生する分には追従されますが、途中の部分から再生しようとすると、プレイリストに配置されたときの位置と途中の部分のテンポだけでの再生位置計算になるため、累積分が無視され、途中部分の正しい位置からは再生が出来ない状態になります。波形もテンポによって変化するだけでテンポ変化の累積分は無視されるので、波形の何処がいま再生されてるかはわからなくなり役に立ちません。テンポの追従によってプレイリスト中のClipの横幅が変わっても音程は変わりません。ただしAudioClipのチャンネル設定のTimeノブで長くすると音程は下がり、短くすると音程は上がります。テンポの変化によってClipのサイズが変わるのは再生時間を維持するためのもので音程に変化も無く、Timeノブの変化によってClipのサイズが変わるのは再生時間に変化を与え、音程も変化するということです。

Autoはどっちが選択されるかわかりづらいのであまり使わない方がいいですが、テンポに関する情報があるwavファイルで自動でstretchが選択される傾向があるようです。Timeを動かすと、stretch扱いになったりもしそうです。

モードがストレッチ(Stretch)だとプレイリスト上のクリップの横幅は時間と連動するのでClipのサイズを短くしたりTimeノブで再生時間を短くするとテンポが速くなるようにAudioが再生されますが、速くなっても音程が高くなる事は無いです。テンポが変わってもClipの長さは固定されるため、テンポが速くなると早く再生されますが音程は変わりません。テンポが遅くなると遅く再生されますが音程は変わりません。

ストレッチはテンポの変化に合わせて再生スピードも変わってしまうのでここではテンポが変わっても再生スピードが維持されるリサンプルを選んだということです。

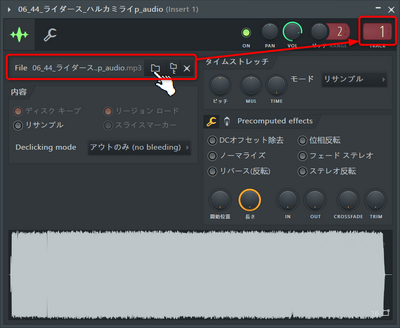

まず、この曲のイントロ部のBPMである162.619に設定します。

テンポの設定をする部分をクリックして、押したらマウスボタンを離さず、そのまま上下にドラッグすると数値が変わります。小数点部で上下にドラックすると小数点以下の値が変わります。テンポを設定する部分を右クリックして表示されるメニューから、直接入力を選択して、162.619と打ち込んでも同じことです。

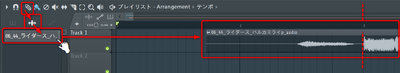

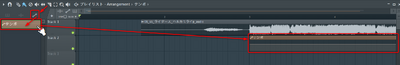

そしたら、音源のAudioClipをプレイリストに配置します。今回は、唄いだしの部分、波形が始まる部分をプロジェクトの3小節目にして配置します。最初のちょっとした波形は歌手(ハルカミライのボーカルの橋本 学さん)の人の息を吸うノイズなので、そこは無視しています。

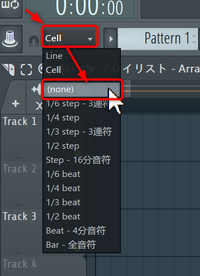

正確に配置するためには、プレイリストのスクロールバーの右端をドラッグすることで、プレイリストがズームできるので、3小節目あたりを拡大表示できるくらいに設定したり、配置したAudioClipの開始位置を調整するために、プレイリストに配置したAudioClipをドラッグして、唄いだしと3小節目がぴったり重なるように設定する必要があります。ぴったりにするためにはスナップをnoneにした状態でドラッグする必要があるかもしれません。

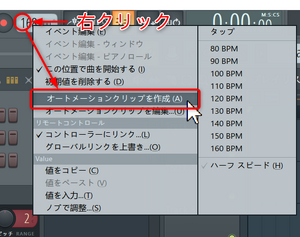

うまく配置できたら、次にテンポを制御するオートメーションを作成します。テンポ表示部の上で右クリックして表示されるメニューから[オートメーションクリップを作成]を選択します。

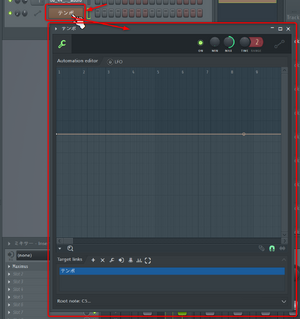

チャンネルラックにテンポという項目のオートメーションクリップチャンネルが追加されます。オートメーションは2箇所から編集できます。チャンネルラックのテンポという項目をクリックして表示されるウィンドウとプレイリストのテンポオートメーションの波形を操作する2つの方法です。プレイリストの方の編集はざっくりとした編集しかできないので、チャンネルラックのテンポという項目をクリックして表示されるウィンドウを主に使います。

■テンポ編集ウィンドウ

■テンポオートメーションクリップ

テンポ編集ウィンドウの操作方法は、ちょっと難しいです。テンポはBPMではなく何割くらい?という観点で操作する仕組みになっています。その最大設定値と最小設定値を最初に定義してあげる必要があります。最小値を0%に設定すると最小値は10.200BPMが最小になり、最大値を50%に設定すると最大値は266.000BPMが最大になります。この区間を0~100%で区切った値で管理します。割合は小数点以下の深いところまで制御できるので、最小と最大を広くとっても細かいBPMの設定はできます。広すぎるとちょっとした変化がグラフではわかりづらくなるというデメリットや、なんとなくで設定するオートメーションからの操作がシビアになり設定が難しくなるという問題があるくらいです。実際は数値指定ができるので、グラフをつまんで編集するというのはあまりしないと思いますが、最小と最大はそこそこ小さい範囲から大きい範囲をカバーできるように設定しておかないと上限下限を超えるときは、最小と最大の再設定が必要になり、それまでにつくっていたテンポのグラフもすべてその割合が示すBPMが変化するのでやり直しになります。あまり必要ないにしても10BPM程度のあたりの入力できた方がいいです。フェルマータのような、ほぼ静止するような曲でも拍を追加することなく、テンポだけで吸収できるからです。上限も266BPMもあれば、どんな速い曲にもほぼ対応できると思います。266なんて聞いたことがないくらい速いですよ。なので、おススメはキリのいい。最小が0%で最大が50%ですね。

以下の部分で最小と最大は調整できます。2箇所あります。チャンネルラックのチャンネル名の左の2つのノブとテンポチャンネルウィンドウの上部にある最小、最大ノブです。2箇所は完全に連動しています。

最小を0%に最大を50%にすることをお勧めします。これでテンポを編集する事前準備は整いました。実際にやってみましょう。

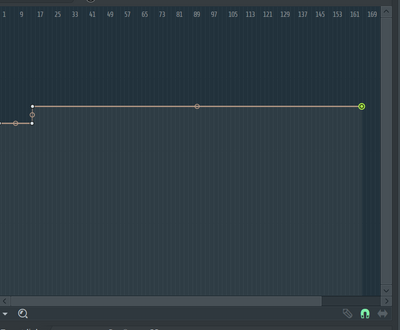

最初は元のテンポの162.619BPMを保つ平行な線しかないはずです。長さは、ケースバイケースでテンポオートメーションクリップを置いた位置からテンポの編集が有効になります。今、管理人の画面では3小節目にテンポオートメーションクリップを置いています。そして、さきほどのテンポ編集ウィンドウでは1小節目からN小節目まで162.619で設定されています。仮に、この曲の最後の小節が170小節目だったとしたら、曲全体の長さは168小節なので、テンポも168小節まで定義されていれば十分ということになります。この引き算がなされるのは、最初の2小節は何も演奏しない空白として設定したからですね。では、168小節目までテンポが162.619であることを明確に一度定義してみましょう。

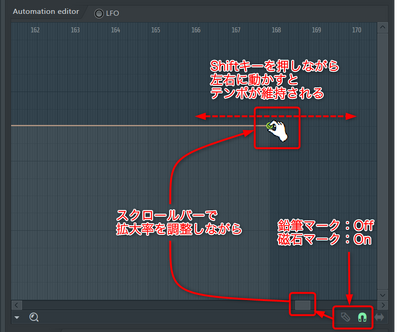

テンポ編集ウィンドウで、テンポ定義の終端を選択してキーボードの[Shift]キーを押しながら横にドラッグつまりスライドして、168小節と書かれているところまで伸ばしてみましょう。人によっては縮めることになる人もいるかな?たぶん大体の人が伸ばす方向で編集が必要なはずです。テンポ編集ウィンドウの鉛筆マークを解除した状態になっていることを確認して、終端をクリックして、[Shift]キーを押しながら横にスライドして、168小節まで伸ばすという作業です。正確に168小節にするために何度かに分けて、終端をクリックして、[Shift]キーを押しながら横にスライドを繰り返しやってみましょう。スクロールバーの右側をドラックすることで、ズームすることができますので、より細かい小節の調整をするときは、ズームを強くして、小節番号がはなれてウィンドウ内で表示されるくらいの状態にする必要があります。

次に、このライダースという曲は、テンポの変わり目にいったん遅くなるみたいな感じがあったりしました。16小節目の2拍目からテンポが177.6BPMになるので、まずは1拍目と2拍目のところに編集点を作ります。16小節目の1拍目は、前のテンポの終わりの部分でもあり、1拍目と2拍目の間で一度、テンポが少し緩むので、一度、少し下げたいと思います。なので、鉛筆マークを選択して、16小節目の1拍目と16小節目の2拍目をポチポチっとクリックします。

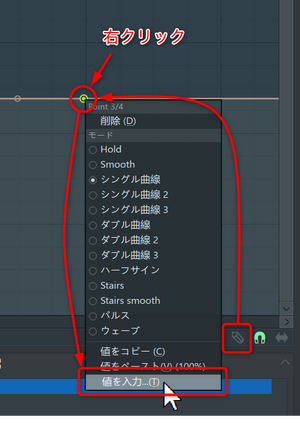

そして、16小節目の2拍目のテンポを数値で入力するため、鉛筆マークを解除して、16小節目の2拍目の編集点で右クリックして表示されるメニューから[値を入力]を選択します。そして表示された、数値入力欄に177.6と入力します。

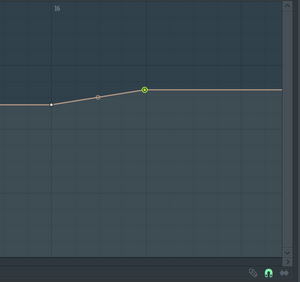

そうすると以下のように段差が出来上がります。

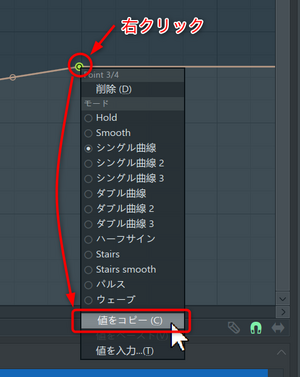

一番最後のテンポが162.619のままなので、曲の終わりまでなだらかにテンポが下がっていくようになっているので、最後も177.6になるようにします。毎回、手入力するのは疲れるので、先ほど入力したテンポをコピーしたいと思います。先ほど入力した編集点の上で右クリックして表示されるメニューから[値をコピー]を選択します。

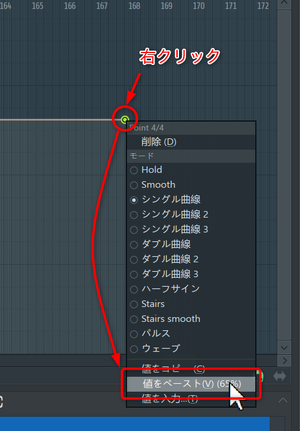

そして、最後のところの編集点で右クリックして表示されるメニューから[値のペースト]を選択する。

そうすると、最後のところが、平坦になります。以下のとおりです。

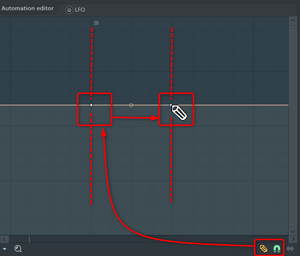

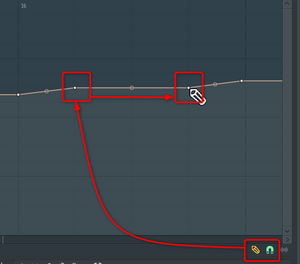

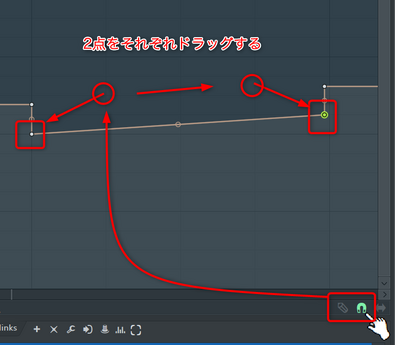

あとは、16小節目の1拍目と2拍目の間のテンポを落とす設定を追加します。まずは適当に16小節目の1拍目と2拍目の間に2つの編集点を追加するため、鉛筆マークを選択して2箇所ポチポチします。間であれば、場所は適当でいいです。あとでドラッグして位置は1拍目と同じタイミングと2拍目と同じタイミングとして設定します。

そして、鉛筆マークを解除した状態で、2点をそれぞれ以下のようにドラッグして、下に凸なオートメーションのように設定します。

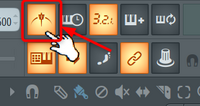

必要に応じて、磁石マークをOffにしたりして、グリッドのスナップをOffにして、編集点のドラッグでテンポを遅く変更したりして、テンポがピタリあうように調整します。

メトロノームの音を鳴らして比べるのもいいですが、

直接4Beatのパターンを追加して、キックで鳴らす設定を追加して、プレイリストのトラックにバーッと全体に塗り付ければ、ビートがなりますし、曲のここで3拍のBeatを感じるところがあるのであれば3拍だけのパターンを追加して、特定の部分に貼り付けてビートを感じるなどの工夫をすると合わせこみがやりやすくなります。

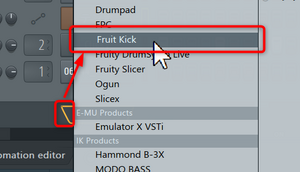

以下のように、チャンネルにFruityKickのチャンネルを追加します。

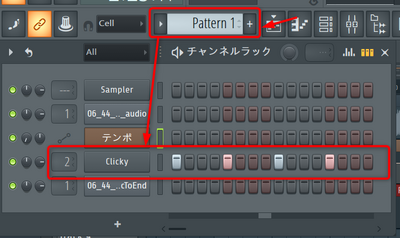

チャンネルラックのPattern1について、Beat設定で、1拍目、2拍目、3拍目、4拍目をOnにします。図ではミキサーへのトラック出力番号はトラック2としています。

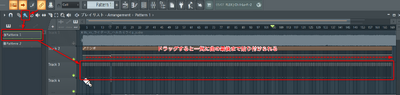

Pattern1として、プレイリストの空きトラックに最初から最後までベターっと貼り付けます、ブラシツールでドラッグすると一気に貼り付けられます。

と上記のように、FruityKickのビートを追加すると、好きな音でBeatを刻めるし、なんならベロシティとかも1拍目を強くしたりするカスタマイズができるし、メトロノームよりやりやすいです。チャンネルを右クリックして表示されるメニューからグラフエディタを選択すると簡単にベロシティを変更できます。グラフエディタを閉じるときはキーボードの[ESC]エスケープキーを押します。

一番、大変なのはテンポが幾つなのかを推定することです。合うまで、耳で、ズレを確認することです。難しいですが、テンポを調整する方法の全ての操作方法については、ここまでで紹介した作業の組み合わせで、調整できます。

テンポがだんだんずれて原曲の鳴りが遅くなったりする場合はテンポが速すぎるということなので、下に凸な区間を増やすことです。区間はフレーズ毎で設定した方がいいです。ズレてくるメロディーの区間で調整してあげることです。

テンポを変更するとAudioClipのモードサンプルでは累積的な変動を捉えて、再生位置を制御します。先に記述した通りです。なので、途中の部分を繰り返して聞きたい場合は、その区間の中でオーディオの拍数がはっきりわかるところで、切り分けた、Audioを用意して、またAudioClipとして、その位置から始まるクリップとしてプレイリストに追加してあげると途中からの再生に耐えられるオーディオを準備できます。以下の手順で、区間ごとのオーディオクリップを準備できます。

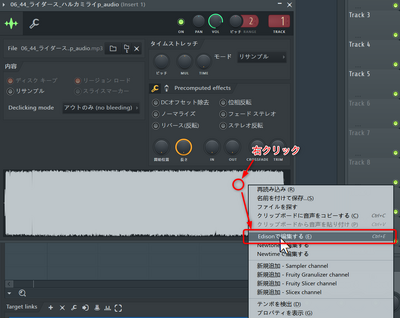

最初に作ったAudioClipのチャンネル設定を開き、波形の部分で右クリックして表示されるメニューの[Edisonで編集する]を選択します。

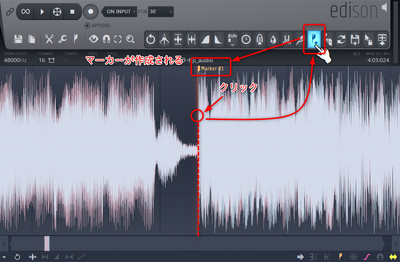

EdisonはWave編集エディタです。起動したら、再生ボタンや範囲選択を駆使して、特定の位置を探します。今回はハルカミライのライダースの16小節目の2拍目からの歌コーラスの「WowWowWowWow...Wow...Wow」の部分を探します。

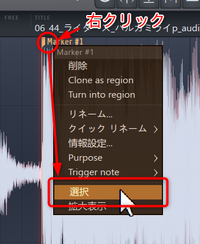

マーカーのマークの上で右クリックし、表示されたメニューから[選択]を選択します。だじゃれじゃないよ。

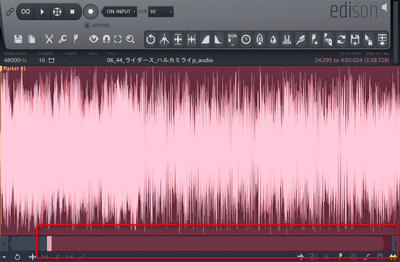

そうすると以下のようになります。

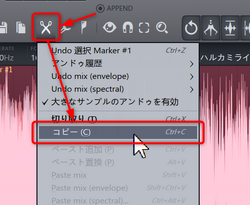

選択した範囲のコピーをします。

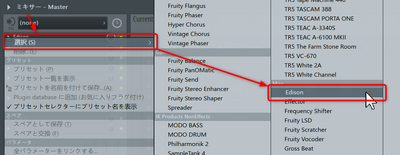

ミキサーのエフェクトスロットの適当な空き部分から新しくEdisonを立ち上げるため、ミキサーの空き部分の三角マークを選択します。

Edisonを選択します。

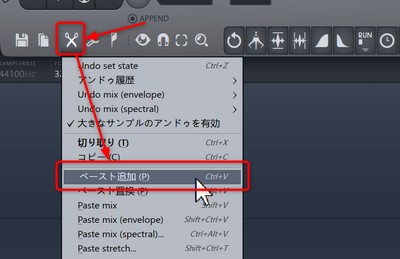

これで新しくEdisonのウィンドウが起動できるので、ここにハサミマークアイコンをクリックして表示されるメニューから[ペースト追加]を選択します。

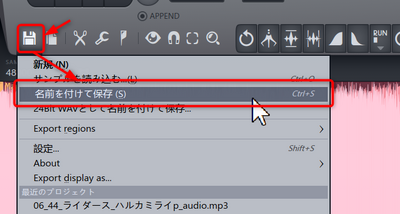

そしたら、懐かしのフロッピーマークアイコンをクリックして表示されるメニューから[名前を付けて保存]を選択して、ファイルを保存します。

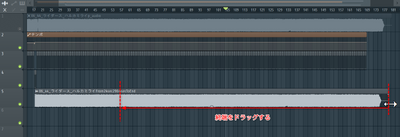

これで、読み込ませたい位置にAudioClipをまた同じようにモードをリサンプルで追加します。読み込ませた位置からの再生に支障のないクリップとして扱うことができます。読み込ませたい位置から、再生を終わらせたい位置が存在する場合はクリップの右端をドラッグしてクリップを短くすることで簡単に終わらせる位置を前倒しできます。

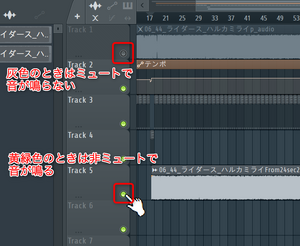

最初にプレイリストに読み込んだクリップは、最初から再生するときに音を鳴らし、途中から再生するときは、新たに追加した、途中から再生用のトラックを鳴らすように、鳴らすか鳴らさないかの制御をうまく切り替えます。切り替えるためのボタンは以下の部分です。

上記の同じ要領で、テンポの変わるプロジェクト内に長いAudioClipが配置されていたとしても、途中に、繰り返し聞きたい部分の頭出しをしたAudioClipを改めて再配置すると、その区間で正しいAudio音声を再生することができます。

FL STUDIO以外のDAWではテンポマップを配置することが出来て、途中からの再生もできるDAWがあるそうですが、管理人は使ったことがないので、言及することはできません。FL STUDIOを使う場合は、このようにテンポの調整をする必要があるという記事でした。録音するときに音源を聴きたいというニーズとMIDIのNoteを配置したいという両方のニーズがある場合の話です。プロジェクトにMIDIノートを配置する予定がなく全てAudio音声ファイルだけで処理する場合にはあまり必要のない作業です。

テンポを合わせるという作業には、プロジェクトのテンポでなるクリック音と、音源のビートを耳で感じて、差分を埋めるという作業が必須でして、やり方を知っているだけで、解決する問題ではない場合もあります。そこは個々人で課題を克服していかなければなりません。管理人も今回、うまくできたとは言えないレベルなので、そんな奴が解説するとか狂気の沙汰なので、そこはご容赦下さい。

この記事は以上です。

コピー作品No.001_ハルカミライ_ライダース_制作記録に戻る。

FL Studioに戻る。