FL Studio ピアノロールの使い方

FL Studioに戻る。

概要

ピアノロールはFL Studioで各種チャンネルに音程を伴った発音を誘う唯一の編集エディタです。他のDAWでは楽譜エディタみたいなので、登録する方法もあったりしますが、ピアノロールがあれば十分であることを提唱しているのがFL Studioなのかなと思います。

[コピー作品No.001_ハルカミライ_ライダース_制作記録#プロジェクトテンポの調整|コピー作品No.001_ハルカミライ_ライダース_制作記録]]の記事のための補足記事として作成した記事です。思いの外長い記事になり焦る。変なとこに足突っ込んだかも知れない。知ってても説明せず、今まで逃げてきた説明だな。

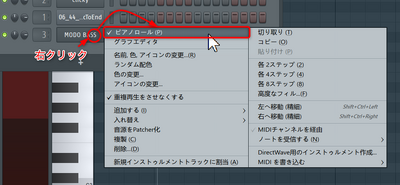

ピアノロールを起動するには、ピアノロールでの発音を行いたいチャンネルをチャンネルラックで右クリックして、表示されるメニューから[ピアノロール]を選択します。

あるいは

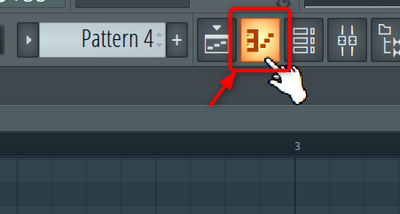

を押すと起動できます。

まず、ノートを配置するにはという基礎から説明します。このページにたどり着いてる時点で相当FL Studioを触ったと思うので、必要ない説明だとは思いますが、念のため。

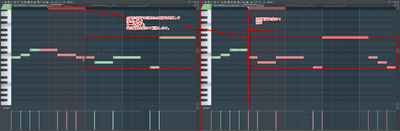

ノートを配置する前に今から編集・追加するノートのパターン番号を選びます。パターン番号は他の数値設定部分と同じようにパターン番号をクリックしたまま上下にドラッグすることで番号を選ぶことができます。創造作業をするときに、このパターン番号をうまく分類できる人はいないので、思いついた順にパターン番号を使っていくことになります。なのでクリックして少し上にドラッグしてパターン番号を1だけ増やして使っていきます。したらば、スナップモードがこれから編集するノートに適しているか確認します。

スナップモードには以下の種類があります。

- Line:近くのラインにスナップします。ノートを拡張したときは、1グリッド分大きくなります。元が0.5グリッドのノートなら1.5グリッドのノートになります。ただし横幅ズームを最大にしたときは、スナップしません。最後に選択したノートのサイズで配置されます。(あまり気にしてなかったですが、違和感があったのか、なんとなく管理人はLineは使いません。)

- Cell:セルの手前側のグリッドにスナップします。ノートを拡張したときは、1グリッド分大きくなります。元が0.5グリッドのノートなら1.5グリッドのノートになります。ただし横幅ズームを最大にしたときは、スナップしません。最後に選択したノートのサイズで配置されます。

- (none):スナップ無し

- 1/6step - 3連符:1拍を24分割

- 1/4step:1拍を16分割

- 1/3step - 3連符:1拍を12分割

- 1/2step:1拍を8分割

- Step - 16分音符:1拍を4分割

- 1/6beat:1拍を6分割

- 1/4beat:1拍を4分割

- 1/3beat:1拍を3分割

- 1/2beat:1拍を2分割

- Beat - 4分音符

- Bar - 全音符

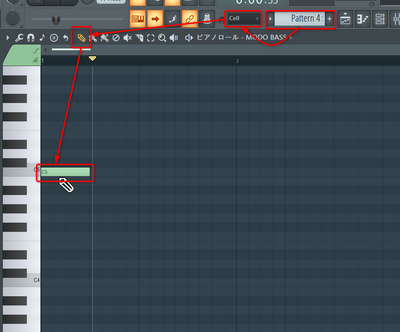

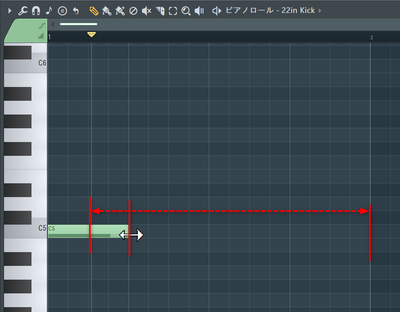

そして、鉛筆マークを選択して、ポチってやると以下のようになります。

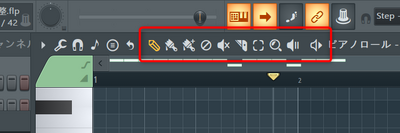

ウィンドウの上部にあるアイコンでエディタに対して操作する内容を決定できます。編集の切り替えショートカットがあるのでそれも覚えると良いでしょう。ただしキーボードをMIDIキーボードとして扱うオプションがONになっていると、ショートカットは使えません。

■キーボードをMIDIキーボードとして使うオプションをOFFにしないとショートカットが使えません。

■アイコン各種

基本的にはこのモードを選択して操作します。取り消しは右クリックでノートをなぞるか、クリックすると良いので使わないですし、選択はキーボードの[Ctrl]キーを押しながら左ドラッグで出来ます。スナップのnoneの状態には、[Alt]キーを押しながらノートをドラッグしてグリッドを無視して移動させたり、ノートの右端をドラッグすることでグリッドを無視して長さを変更できます。

基本の操作はピアノロール上で、任意の高さの位置(左の鍵盤と背景の濃淡が音の高さの目安になります)と、任意の開始位置(上側の小節番号とグリッドが小節や小節を分割した線を目安にします)にノートを配置します。一番最初こそ、スナップの単位になりますが、基本的には長さは最後にクリックしたノートの長さを記憶しているので、それが適用されます。長さだけでなくノートに設定した各種のコントロール値、状態が引き継がれます。うまく、既に存在しているノートを利用したり、パレットみたいな見本ノートを近くに置いておくと作業効率が高まります。いろんな種類のノートを一画面で何回も切り替えて操作するときにはパレット方式で操作したり、つぎつぎ横にいくときは、パレットの見本ノートを引き連れて移動するのは面倒なので、あまりパレット方式に拘らないというやり方になります。Image-Line側でパレット領域を作ってくれても良いんだけどな。

ノートの横幅を変えるには配置したノートの右端を選択して左ドラッグするといいです。

ノートをダブルクリックして表示されるウィンドウでDurationの数値を変更してもいいです。

これはたまに使います。同じ音の高さで同じ長さのノートを8個ならべるときは、キーボードの[B]を押して、横にドラッグするだけで、8個のノートが隙間なく、同じ長さで一気に貼り付けられます。終わったらキーボードの[P]でモードを元しておきましょう。

ペイントプラスのアイコンはあまり使いませんが、ドラムシーケンサーモードというヘルプが出るだけあって、ドラムシーケンスをピアノロールで操作するときに向いているのは確かです。ノートの大きさは通常、前に触ったノートに従うのですが、このモードでは、常にスナップで指定した、ビートに従うので、スナップをstep-16分音符。あるいは4分の4拍子なら1/4Beatにしておけば16分音符でドラムを鳴らすことができ、16分音符ですぐにポチポチするのに楽なモードといえます。しかもドラムはそこを鳴らすか鳴らさないかという二択が大事で、配置したノートにもう一度、触ればミュートになるモードなのです。これは最高に効率よく作業するときに大事なモードと言えます。パターンを再生しながらドラムのビートを作るときは、編集+ミュート。そして右クリックで削除できるというのは人によっては大事な考え方になります。ピアノロールをステップシーケンサーのように扱うことができるモードであるとも言えますね。まぁね。管理にはそんなにプロではないので、ドラム譜どおりに入力することばかりなので使ったことはないです。のろまDTMです。今度、耳コピしてドラム譜を再現するときがあるので、そのときは使ってみたいと思います。

これは使わないね。先に記述した通り、ペンアイコンの動作のときでもノートを右クリックで選択するか、ドラッグしてなぞるだけで消えますから、このアイコンを使う人はのろまDTMですね。基本、使わないアイコンです。

あまりミュートって大事じゃないと思ってましたが、ドラムに限って言えば鳴らすか鳴らさないかが大事な選択肢になるので、ミュートは大事だと思いました。使うラインにぜんぶミュートのノートを配置してしまってもいいくらいですもんね。

ノートを分断する機能です。そんなまどろっこしい操作をする人っているのかな。配置しなおした方が速そうだけどな。3連符とか7連符とかを実現するときに、手動で切断するときにつかうのかもしれませんね。あまり連符をたくさん入力したことがないので、まだありがたさがわかっていないだけかもしれません。連符をつくってから、ノートを上下にうごかすやり方なのかもしれないですね。

これもあまり使わないかもしれません。ペンアイコンの状態で[Ctrl]+左ドラッグでノートは選択、小節表示部の[Ctrl]+左ドラッグで小節単位選択できますからね。これを使っているうちも、まだ、のろまDTMですね。管理人は使いますけど。のろまDTMだから。便利なショートカットがあるのを忘れる知能なんです。

これもあまり使わないかもしれないです。横幅スケールは、水平スクロールバーの右端をドラッグすることで、スクロールバーを小さくすると拡大されます。スクロールバーを大きくする方向に動かすと全体が表示されるくらいまで、縮小できます。拡大縮小の自由度もスクロールバーを動かした方が高いです。このアイコンを使う場合は、一回のクリックで少し拡大され、もう一回のクリックでもとに戻るという、それだけの単純な動きの切り替えになってます。表示倍率を2種類で切り替えたいときは使うとすぐに所望の拡大率にしていできるので楽かもしれません。範囲指定するとその部分が拡大されるので、そういう使い方をしたいときでしょうか?

このモードではエディタ上にカーソルをもっていくと縦のラインが表示されます。クリックするとその縦のラインに配置されている音がなります。他のDAWで言うところのスクラブモードというのに近いと思います。ぎゃくむきにドラッグすると逆再生にもなりますので、逆の方がいい旋律だなと感じたりすることもあるのではないでしょうか?作曲とは運とも隣り合わせです。出会えるか出会えないかの差が生まれます。管理人は作曲はあまりしないので、まだ真価をはっきしないでしょう。

押すとPatternの再生がされます。メインの再生ボタンの横にあるSONGモードとかPATTERNモードとかの選択に関係なく、即座にPatternモードでの再生が開始されます。

ノートをダブルクリックして表示されるウィンドウでStart TimeやDurationを数値で指定しますが、3つの区分があります。

Bar:Beat/Step:Tickで、Barは何小節目かという整数です。

Start Timeの始まりは1小節目からで、Beat/Stepも始まりが1です。Tickは00からです。したがって、スタート位置は1:01:00で16分音符16個が1Barです。したがってスタート位置としてのBeat/Stepは1から16までの数値になります。1拍目が01、2拍目が05、3拍目が09、4拍目が13です。Start Timeの指定は少しややこしい気がしますね。Tickは00~23までで表します。

DurationのBarは0からはじまる大きさです。Beat/Stepは0から始まる大きさで16で1Barなので0~15の16種類の数字が使えます。Tickは大きさ24で1Beatなので、00~23の24種類の数値で表します。いろんな連符を正確な数値でなるべく均等になるように配置したい場合はこのDurationとStart Timeを正確に操ることで、正確な機械的な音楽を鳴らすことができます。以下にその正確無比な数値を示しましょう。

| 1拍目:64分音符 | ||||||||||||

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||

| Start Time | 1:01:00 | 1:01:06 | 1:01:12 | 1:01:18 | 1:02:00 | 1:02:06 | 1:02:12 | 1:02:18 | ||||

| Duration | 0:00:06 | 0:00:06 | 0:00:06 | 0:00:06 | 0:00:06 | 0:00:06 | 0:00:06 | 0:00:06 | ||||

| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||

| Start Time | 1:03:00 | 1:03:06 | 1:03:12 | 1:03:18 | 1:04:00 | 1:04:06 | 1:04:12 | 1:04:18 | ||||

| Duration | 0:00:06 | 0:00:06 | 0:00:06 | 0:00:06 | 0:00:06 | 0:00:06 | 0:00:06 | 0:00:06 | ||||

| 1拍目:32分音符 | ||||||||||||

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||

| Start Time | 1:01:00 | 1:01:12 | 1:02:00 | 1:02:12 | 1:03:00 | 1:03:12 | 1:04:00 | 1:04:12 | ||||

| Duration | 0:00:12 | 0:00:12 | 0:00:12 | 0:00:12 | 0:00:12 | 0:00:12 | 0:00:12 | 0:00:12 | ||||

| 1拍目:16分音符 | ||||||||||||

| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||

| Start Time | 1:01:00 | 1:02:00 | 1:03:00 | 1:04:00 | ||||||||

| Duration | 0:01:00 | 0:01:00 | 0:01:00 | 0:01:00 | ||||||||

| 1拍目:8分音符 | ||||||||||||

| 1 | 2 | |||||||||||

| Start Time | 1:01:00 | 1:03:00 | ||||||||||

| Duration | 0:02:00 | 0:02:00 | ||||||||||

| 1拍目:4分音符 | ||||||||||||

| 1 | ||||||||||||

| Start Time | 1:01:00 | |||||||||||

| Duration | 0:04:00 | |||||||||||

| 1拍目:2分音符 | ||||||||||||

| 1 | ||||||||||||

| Start Time | 1:01:00 | |||||||||||

| Duration | 0:08:00 | |||||||||||

| 1拍目:全音符 | ||||||||||||

| 1 | ||||||||||||

| Start Time | 1:01:00 | |||||||||||

| Duration | 1:00:00 | |||||||||||

| 1拍目:12連符=16分3連 | ||||||||||||

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |

| Start Time | 1:01:00 | 1:01:08 | 1:01:16 | 1:02:00 | 1:02:08 | 1:02:16 | 1:03:00 | 1:03:08 | 1:03:16 | 1:04:00 | 1:04:08 | 1:04:16 |

| Duration | 0:00:08 | 0:00:08 | 0:00:08 | 0:00:08 | 0:00:08 | 0:00:08 | 0:00:08 | 0:00:08 | 0:00:08 | 0:00:08 | 0:00:08 | 0:00:08 |

| 1拍目:11連符 | ||||||||||||

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||

| Start Time | 1:01:00 | 1:01:09 | 1:01:18 | 1:02:03 | 1:02:11 | 1:02:20 | 1:03:05 | 1:03:14 | 1:03:22 | 1:04:07 | 1:04:16 | |

| Duration | 0:00:09 | 0:00:09 | 0:00:09 | 0:00:08 | 0:00:09 | 0:00:09 | 0:00:09 | 0:00:08 | 0:00:09 | 0:00:09 | 0:00:08 | |

| 1拍目:10連符(8分6連(16分3連2つ)と8分4連(32分音符4つ)と同じ) | ||||||||||||

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||

| Start Time | 1:01:00 | 1:01:09 | 1:01:19 | 1:02:05 | 1:02:14 | 1:03:00 | 1:03:10 | 1:03:19 | 1:04:05 | 1:04:15 | ||

| Duration | 0:00:09 | 0:00:10 | 0:00:10 | 0:00:09 | 0:00:10 | 0:00:10 | 0:00:09 | 0:00:10 | 0:00:10 | 0:00:09 | ||

| 1拍目:9連符 | ||||||||||||

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||

| Start Time | 1:01:00 | 1:01:11 | 1:01:22 | 1:02:08 | 1:02:19 | 1:03:06 | 1:03:16 | 1:04:03 | 1:04:14 | |||

| Duration | 0:00:11 | 0:00:11 | 0:00:10 | 0:00:11 | 0:00:11 | 0:00:10 | 0:00:11 | 0:00:11 | 0:00:10 | |||

| 1拍目:8連符=32分音符 | ||||||||||||

| 省略 | ||||||||||||

| 1拍目:7連符 | ||||||||||||

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||

| Start Time | 1:01:00 | 1:01:14 | 1:02:04 | 1:02:18 | 1:03:07 | 1:03:21 | 1:04:11 | |||||

| Duration | 0:00:14 | 0:00:14 | 0:00:14 | 0:00:13 | 0:00:14 | 0:00:14 | 0:00:13 | |||||

| 1拍目:6連符=8分3連 | ||||||||||||

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||

| Start Time | 1:01:00 | 1:01:16 | 1:02:08 | 1:03:00 | 1:03:16 | 1:04:08 | ||||||

| Duration | 0:00:16 | 0:00:16 | 0:00:16 | 0:00:16 | 0:00:16 | 0:00:16 | ||||||

| 1拍目:5連符 | ||||||||||||

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||

| Start Time | 1:01:00 | 1:01:19 | 1:02:14 | 1:03:09 | 1:04:04 | |||||||

| Duration | 0:00:19 | 0:00:19 | 0:00:19 | 0:00:19 | 0:00:20 | |||||||

| 1拍目:4連符=16分音符 | ||||||||||||

| 省略 | ||||||||||||

| 1拍目:3連符=4分3連 | ||||||||||||

| 1 | 2 | 3 | ||||||||||

| Start Time | 1:01:00 | 1:02:08 | 1:03:16 | |||||||||

| Duration | 0:01:08 | 0:01:08 | 0:01:08 | |||||||||

| 1拍目:2連符=8分音符 | ||||||||||||

| 省略 | ||||||||||||

| 1拍目:1連符=4分音符 | ||||||||||||

| 省略 | ||||||||||||

| 2拍3連 | ||||||||||||

| 1 | 2 | 3 | ||||||||||

| Start Time | 1:01:00 | 1:03:16 | 1:06:08 | |||||||||

| Duration | 0:02:16 | 0:02:16 | 0:02:16 | |||||||||

| 4拍3連 | ||||||||||||

| 1 | 2 | 3 | ||||||||||

| Start Time | 1:01:00 | 1:06:08 | 1:11:16 | |||||||||

| Duration | 0:05:08 | 0:05:08 | 0:05:08 | |||||||||

執筆中の見出し

上記のとおりに打ち込めば、正確な連符を作成したことになります。人間味をもたせるなら、もう少し揺らぎがあるほうがいいのかもしれませんが、人間がやってもひょっとしたらコンピュータより正確に演奏する場合もありますので、追い求めてもよいと思います。コンピュータは1拍のTickが96なので、11連符とかは割り切れないため、正確にならすことができません。なんかうまく分布してないなって10連のところとかで気付けるかどうかですね。気づける人はコンピュータを上回って正確に連符を演奏出来ているかもしれないのです。

ノートの編集について、もう少し、掘り下げておきます。

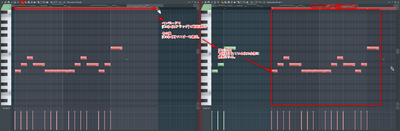

小節をコピーして、次の小節に貼り付けるときは、まず、コピー元の小節を選択するのに、[Ctrl]+[左クリック]で、範囲選択しキーボードの[Ctrl+[C]を押してコピーを確定します。その後、そのまま、[Ctrl+[B]を押すと、選択していた次の小節に貼り付けることができます。正しく小節をまるまる選択しなかった場合はズレます。ズレ具合が欲しい場合は、そのズレ具合についても理解するとより理解が高まると言えるでしょう。[Ctrl]+[V]でも、貼り付け先が現在選択されている再生位置になるだけで、[Ctrl]+[B]と同じ動きをしますが、小節選択をしていない場合や、再生位置の選択がノートの先頭位置になっている場合ではスナップで選択している単位、1グリッド分ずれたところに貼り付けられます。選択された状態は保たれるので、そこからノートをドラッグして、所望の位置に配置しても良いでしょう。

範囲選択した複数・単数のノートを所望の位置に貼り付けたいときは、まずコピー元の複数または単数のノートを選択するのに、[Ctrl]+[左クリック]で範囲選択し、キーボードの[Shift]キーを押しながら、選択しておいた、ノートのどれかをドラッグすることで、ノートの分身が現れ、それを配置することで目的を達成できます。

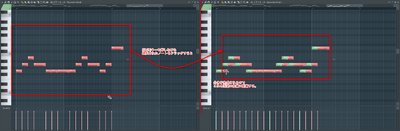

選択したノートを一オクターブ上げたいときは、まずコピー元の複数または単数のノートを選択するのに、[Ctrl]+[左クリック]で範囲選択し、キーボードの[Ctrl]+[↑]で目的を達成できます。下げたいときは[Ctrl]+[↓]です。

選択したノートを半音づつ上げてゆきたいときは、まずコピー元の複数または単数のノートを選択するのに、[Ctrl]+[左クリック]で範囲選択し、キーボードの[Shift]+[↑]で目的を達成できます。下げたいときは[Shift]+[↓]です。

選択したノートをキーボードで横に移動したいときは、まずコピー元の複数または単数のノートを選択するのに、[Ctrl]+[左クリック]で範囲選択し、[Shift]+[←]で左へ、[Shift]+[→]で右へ、と移動し目的を達成できます。精緻に動かしたいときは[Shift]+[Ctrl]+[←]で左へ、[Shift]+[Ctrl]+[→]で右へ、と精緻に移動し目的を達成できるとありますが、管理人が試したところ、精緻には動きませんでした。要調査だな。

選択したノートがある状態で、[Ctrl]+[X]で切り取りをすると、選択していたノートは一旦、消えますが、スナップされている単位でアクティブタイム(再生位置)を調整した後、[Ctrl]+[C]を押すと、アクティブタイム(再生位置)の位置を先頭にしてノートが貼り付けられます。

選択したノートがある状態で、[Ctrl]+[Del]で選択していたノートを消すことが出来ます。

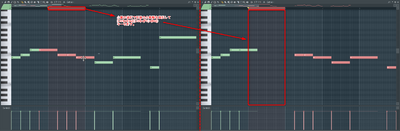

小節単位で選択した後、[Ctrl]+[Ins](SurfaceではInsがDelキーに割り当てられていて、Fnキーと同時に押さないと[Ins]にならないので[Ctrl]+[Fn]+[Ins/Del])を押すと、選択された分だけ空白の小節が追加されます。またがっているノートは無視して小節が追加されるので、完全な空白の小節にはなりません。

小節単位で選択した後、[Ctrl]+[Alt]+[Ins](SurfaceではInsがDelキーに割り当てられていて、Fnキーと同時に押さないと[Ins]にならないので[Ctrl]+[Alt]+[Fn]+[Ins/Del])を押すと、選択された部分をまたぐノートをスライスしつつ、選択分だけ空白の小節が追加されます。またがっているノートはスライスして小節が追加されるので、完全な空白の小節にはなります。

小節単位で選択した後、[Ctrl]+[Del]を押すと、選択された部分をまたぐノートをスライスしつつ、選択範囲の小節を削除して、選択範囲の後ろにあった小節全体が削除された分だけ詰めた状態になります。

小節単位で選択した後、ピアノロールのウィンドウの左上隅にある三角マークを選択して表示されるメニューから[Edit]-[トリム選択]を選択すると、選択していた部分だけにトリミングがされて、選択されていなかった部分が無くなります。

三角マークを選択して表示されるメニューから[Edit]を選択するとここまでに紹介してきた操作のメニューが表示されるのでショートカットキーを使わなくてもここからでも実行できます。

三角マークを選択して表示されるメニューから[Edit]-[左からのノートリサイズを許可する]を選択してレ点が入った状態にすると、今まで、ノートのサイズは右端を選択して、左ドラッグで大きさを変更できましたが、左端からも実施できるようになります。

三角マークを選択して表示されるメニューから[Edit]-[マウスホイールでノートをナッジする]を選択してレ点が入った状態にすると、選択したノートがある状態で[Shift]+[マウスホイール]でノートの位置を精緻に左へ右へ移動できます。ひょっとしたら、この機能を作ったときに[Shift]+[Ctrl]+[←]で左へ、[Shift]+[Ctrl]+[→]で右への機能を無効にしてしまったのを忘れて、そのまま表示されているだけなのかもしれません。Image-Lineに通報すると直してくれるかもしれないね。管理人は様子見とします。

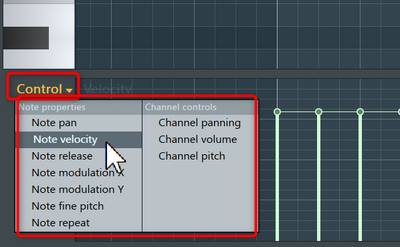

他にもピアノロールでの編集要素はありまして、ノートが表示されている部分の下側のエリアでの編集です。ここでは表示が切り替えられるようになっていて、左側にあるControlと表示がある部分によって切り替えられ、以下のような選択肢があります。

最初に表示されている値はベロシティという要素です。音の鳴る強さを表す指標です。ノート自体にはヴォリュームという指標は持ちません。ベロシティを強くすると、大きな音になるけど、そのボリューム自体は最終的にはChannel Volumeあるいはミキサーで制御しようとするのが、一般的なDAWの構想です。強い一拍目で鳴らすと、ずっと音量の大きいままの音がなる場合がありますし、これをボリュームという概念で制御するのはChannel VolumeあるいはMixerに対してオートメーションクリップで実施することになります。ピアノロールでControlできる要素は以下のものです。

■Note Properties

- ノートプロパティーズは、ノートがなる瞬間の属性を制御できます。なり始めてからなり終わるまでの間に制御を変更したい場合はChannel Controlsで制御するか、他のオートメーションクリップなどで制御する必要があります。

- Note velocity

- ノートの鳴らし始めの強さを制御します(0~100%)

- Note pan

- ノートの鳴らし始めのステレオ左右バランス、下端が100%左、真ん中が中央、上端が100%右です。

- Note modulationX

- 主に空間modulationと呼ばれる2次元の属性を制御するものですが、音源がこれによって制御されるかどうかは未知数です。(-100%~100%)プラグインごとに触ってみて変化するか知っておくとよいでしょう。X側の成分です。

- Note modulationY

- 上記のY側の成分の制御です。(-100%~100%)

- Note fine pitch

- ノートの鳴らし始めのピッチつまり音程を制御できます。100centが半音です。-1200cent~1200centで制御できます。上下2オクターブですね。かなり大きな音程幅が制御できます。

- Note release

- ノートを鳴らした瞬間に決定される音がとまるときの減衰制御です。数値が高い方がゆっくり減衰します。50%が規定値で、(0~100%)で制御します。

- Note repeat

- ノートを鳴らした瞬間に決定される、同じ音を鳴らす制御です。ノートを分割してたくさん配置しても音はならせますが、この制御によっても音がたくさん鳴らせます。1/4(4分音符)~1/64(64分音符)まで選べます。ロールとかを設定するときにはこっちの方が楽という場合もあるかもしれません。

■Channel Controls

- Channel Panning

- ノートを鳴らした後からでも制御できるステレオ左右バランスの調整です。下端が100%左、真ん中が中央、上端が100%右です。チャンネル全体に対する制御なので、制御の必要がなくなったら、規定値の真ん中に戻しましょう。

- Channel Volume

- ノートを鳴らした後からでも制御できるボリュームの調整です。0db~-54db、INFdbまで制御できます。チャンネル全体に対する制御なので、制御の必要がなくなったら、規定値の0dbに戻しましょう。

- Channel Pitch

- ノートを鳴らした後からでも制御できるピッチ音程の調整です。-4800cent~+4800centまで制御できます。チャンネル全体に対する制御なので、制御の必要がなくなったら、規定値の0centに戻しましょう。

チャンネルコントロールはノートが鳴った後からでも制御できるので、スナップの時間単位で制御できます。もっとも滑らかなのはスナップnoneのときの設定です。

Note PropertiesもChannel Controlもそうですが、マウスで高低を制御するだけなので、根気のいる操作が必要になります。滑らかに変化させるのは至難の業です。できれば、プレイリスト側のオートメーションクリップというので、制御したいところです。ノートに対する制御はピアノロールでやると楽ではあります。チャンネルコントロールは凄い大変というイメージです。ノートをダブルクリックして表示されるウィンドウでもNote Propertiesの7つの制御値をノブで操作できますが、いずれも数値では制御できず、棒の長さを調整するのと対して変わらない操作性です。

Shiftキーを押しながら、制御エリア内を横(左右)に左ドラッグしたら最後に編集した値が引き継がれて、横に展開できます。

あとは選択したノートがある場合は、選択したノートの制御だけが変更できます。和音などを鳴らしているとき、同じタイミングのところに制御棒が同じところに重なりますが、ノートの選択によって、変更する制御棒を限定することができます。

それとAltキーでスナップを一時的にnoneにできるので、Channel Controlではより細かいタイミングでの調整ができるようになります。

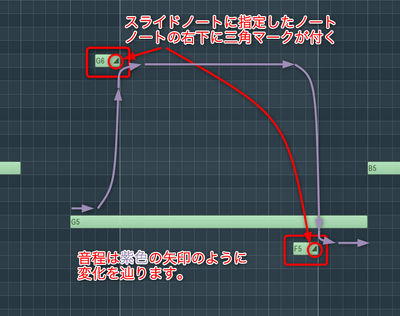

編集機能でまだ、紹介していないのは、スライドノートとポルタメントノートですね。この機能に対応しているプラグインはFL純正のプラグイン(ジェネレータって呼んでるのかな)くらいなのですが、念のため紹介しておくと、

スライドノートは一つの基本となる通常ノートがあって、十分に基本となるノートの鳴っている時間が長い間に、スライドノートで指定した音程を鳴っている時間の間に置くと、通常ノートが、その音程を通過するように動作します。スライドノートの長さをかけて変化し、スライドノートがなくなったあとはスライドノートが配置された音程をキープします。具体的には以下のように配置するとよいです。

あー。図を間違えて作ってしまいました。これも明日修正だな。

うぉ、ポルタメントノートはまた明日以降に追記だな。管理人の時間は無限ではないのだ。オヤスミ。

ながくなってきたので、編集以外の三角マークメニューからアクセスできる各種機能については別の記事にしたいと思います。

FL Studio ピアノロールの使い方 その2に記事を分けてかきたいと思います。

FL Studioに戻る。