「FL Studio ベースの打ち込み IK Multimedia MODO BASSを使って」の版間の差分

編集の要約なし タグ: 差し戻し済み |

編集の要約なし タグ: 手動差し戻し |

||

| 143行目: | 143行目: | ||

[[コピー作品No.001_ハルカミライ_ライダース_制作記録#プロジェクトテンポの調整|コピー作品No.001_ハルカミライ_ライダース_制作記録]]に戻る。 | [[コピー作品No.001_ハルカミライ_ライダース_制作記録#プロジェクトテンポの調整|コピー作品No.001_ハルカミライ_ライダース_制作記録]]に戻る。 | ||

[[FL Studio]]に戻る。 | [[FL Studio]]に戻る。 | ||

2025年7月3日 (木) 16:20時点における版

FL Studioに戻る。

コピー作品No.001_ハルカミライ_ライダース_制作記録に戻る。

概要

FL Studioで、IK MultimediaのMODO BASEを使ってベースを打ち込みする手順について説明します。

IK Multimedia公式サイトの情報はコチラ、管理人はTOTAL STUDIO MAX3.5についていたMODO BASS1.5という謎のエディションを使っています。MODO BASS1.0同様のモデルが使えるエディションで14モデルが使えます。2.0になると8モデル増えて22モデルが使えます。

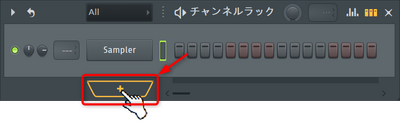

まず、MODO BASSのチャンネルを追加します。チャンネルラックからチャンネル追加ボタンを押して、

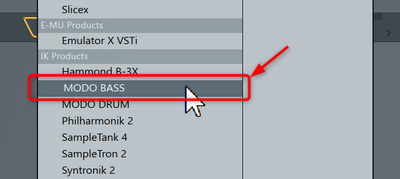

MODO BASSを選択します。

FL StudioではルートノートがC5に設定されています。その他のDAWでは大体C3をルートノートにしています。ルートノートはMIDIのNoteNumber60に相当するものを定義することになっています。MODO BASEもルートノートをC3として扱うプラグインです。したがって、FL StudioではC5を押すと、MIDI NoteNumber 60が押されたという扱いになり、VST PluginのMODO BASSに信号を送り、MODO BASSはMIDI NoteNumber60ってことはC3のことね。と認識されC3の音が鳴ります。

基準のズレがこのような動作を生みます。ん。じゃFLがバカなんじゃないの?って思うでしょ。そこはそんな単純な話でもないのです。ピアノは88鍵盤で一番左はA(ラ)=27.5Hzです。440HzのA(ラ)は5回目に登場する鍵盤です。ImageLineは鍵盤の外の低い音をC0~G#1で現すことにしたのです。キーの表記でB-1のような負数を使わないようにしたんですね。哲学ですね。まぁややこしいことを言い始めてしまいましたが、あまり考えすぎないようにしましょうか。

A4が440HzのA(ラ)に相当しますが、大体のDAWではC3基準なためにA3が440HzのA(ラ)になります。FL StduioではA5です。

DAWの種類によってデフォルトの基準ってのは違うってことですね。これはソフトウェア上の表記で音名と負の数というのを使いたくないImageLineの哲学に基づくものですが、基準自体はチャンネルごとに変更できるようになっています。

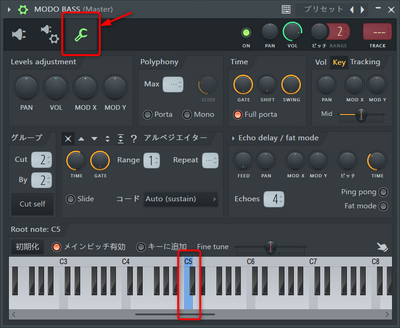

チャンネルウィンドウのスパナのアイコンをクリックすると以下のような画面になり、C5がMiddle CつまりRootNoteにに設定されていることがわかります。

この鍵盤のC3を右クリックするとルートノートを変更することはできますが、管理人はImageLineの哲学に従って、C5をRootNoteとして扱う方式をそのまま採用しようと思います。なので、C5を押すと、C3が鳴るという認識のままいくということです。

ベース譜はヘ音記号で、五線譜の一番下と下から二番目の線の間にある符頭がA2の音になります。ピアノ譜ではA1相当です。

へ音記号はややこしいですが、ト音記号脳の人は、へ音記号の表記の線一個分持ち上げた音が2オクターブ下がっている状態だと思えば変換しやすいです。ぎゃくにト音記号の譜からへ音記号に相当するものはト音記号の表記の線一個分下に下げた音が2オクターブ上でなっていると思えばいいです。ギター譜と同じ音階をベース譜に置き換えたい場合は単にト音記号の表記の線一個分下に下げた音に変換してやればいいです。ギターで弾いて、その音をベースに弾かせるためにはという考え方で表記の線一個分下に下げたらいいということです。楽器が変わればオクターブは勝手に変わるので、オクターブはあまり考えなくて良いでしょう。

ヘ音記号の本来の意味はヘ音記号の右側にあるコロンに挟まれた線の部分がへ音だといっています。イ(ラ)、ロ(シ)、ハ(ド)、ニ(レ)、ホ(ミ)、ヘ(ファ)、に対応しているのでファですね。上から2個めの線がファになります。ト音記号は一番上の線がファなので、まさに線一個分ずれるわけです。

五線譜は下から第1線、第2線、第3線、第4線、第5線で、間については第1線、第2線の間は第1間という具合に名前がついています。五線譜の外に線を引くのを加線といい。一本ごとに第1加線、第2加線と名付けられ、上下を区別するべく第1加線(上)、第1加線(下)

ーーーー第5線

第4間

ーーーー第4線

第3間

ーーーー第3線

第2間

ーーーー第2線

第1間

ーーーー第1線

第1間のA(ラ)の音はA1で、C5がMiddle Cの基準のFL StudioではA3のMIDIキーを鳴らすと、C3がMiddle Cの基準のMODO BASSではA1でならされ、C4基準のMIDI規格に沿った音が鳴るという感じです。ややこいですね。

要するに、4弦Bassの第4弦の開放弦Eの音が一番低い音でFL StudioではE3に相当し、ヘ音記号の譜面では第一加線(下)の音です。

あとはピアノロールでポチポチするだけですね。

MODO BASSではスライド奏法の再現に対応していて、二つの設定で実現できます。二つは以下です。

- 演奏する弦の固定する時間的な設定(固定の開始と終了)

- スライド奏法をする部分の時間的な設定(スライド奏法の開始と終了)

MIDIのCC信号というもので制御する方法とMIDIのノートで制御する方法があります。設定はMODO BASSのウィンドウの[Control]の画面から設定できます。見てみましょう。

デフォルトではスライド奏法の開始終了信号の設定であるLEGATO SLIDEはTYPE=CCでControlChange信号で制御するようになっていますが、FL STUDIOでも他のDAWでもそうですが、CC(Control Change)信号をオートメーションクリップなどで制御するのはタイミングの設定も含めて面倒です。なので、TYPEをKSつまりKeyswitchに設定して任意の音程に割り当てるのが楽です。例えば、4弦BASSの最低音のE1の更に下の音のキーをつかって、

- LEGATO SLIDEのTYPE=KS、VALUE=A0、LATCH=OFF

として、演奏する弦の固定の

- FORCE C STRINGのTYPE=KS、VALUE=D#0、LATCH=OFF

- FORCE G STRINGのTYPE=KS、VALUE=D0、LATCH=OFF(第1弦 細い)

- FORCE D STRINGのTYPE=KS、VALUE=C#0、LATCH=OFF(第2弦 少し細い)

- FORCE A STRINGのTYPE=KS、VALUE=C0、LATCH=OFF(第3弦 少し太い)

- FORCE E STRINGのTYPE=KS、VALUE=B0、LATCH=OFF(第4弦 太い)

- FORCE B STRINGのTYPE=KS、VALUE=A#0、LATCH=OFF

のように設定して、チャンネルラックでMODO BASSのチャンネルを右クリックして表示されるメニューで[ピアノロール]を選択して表示されるピアノロールで以下のように設定すると、スライド演奏が実現できます。

上記のようにFORCE E STRINGのB2(つまりB0)のノートが一番太い弦の第4弦で演奏する弦を固定して、A2(つまりA0)のノードがスライド奏法の範囲を指定して、スライドさせたい音の始まりとスライドの終着点のノートを時間的に重複するノートにします。このように設定すると、重なっている区間でスライドが発生します。

スライドの終着点が特にないような記譜の再現においては、音程が下げる場合のスライドでは、固定した弦の一番低い音を弱いベロシティにして終着点の音自体がなる時間がほとんどないようなスライドを以下のように作るとうまく、スライドできます。

高い方にスライドするときも、その弦の最高音にむけて、弱いベロシティにして、終着点の音がなる時間がほとんどないようなスライドにすると良いです。

あとは楽譜どおりにパターンをポチポチ入力するだけです。ピアノロールの基本的な使い方はまた別の記事で書いておきます。簡単なので、自分でコツをみつけれるといいね。記事が出来上がったら、それをみてからやるのもまたよし。

コピー作品No.001_ハルカミライ_ライダース_制作記録に戻る。

FL Studioに戻る。